健康医療部編〜2025年3月市民福祉常任委員会【予算委員会】

国民健康保険料

山田:2025年度は国民健康保険料が下がったと聞いていますが、2024年度と比べてどのくらい下がったのか教えてください。

健康医療部・保険給付課:令和7年度の保険料率で賦課した場合の 1 人当たり保険料は、年額で 14 万 6,865 円となり、令和 6 年度と比べ 4,295 円減少しています。

山田:抑制策にはどんなものがあったのでしょうか?

健康医療部・保険給付課:保険料が前年度に比べ減額となった要因は、被保険者一人当たりの保険給付費は増 加しているものの、その伸びが鈍化していることや、財政調整事業に加え全国に先駆けて保 険料率を完全統一したことによる国の特別調整交付金の増加など保険料抑制の取組による ものと考えます。今後も高齢化の進展や医療の高度化により、一人当たり医療費の増加が見込まれるため、引き続き保険料抑制の取り組みを進めてまいります。

山田:後期高齢医療への移行などもあり、給付費は増加しているが伸びが鈍化しているとのことです。財政調整事業と、保険料率を完全統一したことで国から出る交付金が増加し保険料が抑制できたとのことですが、統一化から5年間、あげ続けてきた保険料が高すぎるんです。抑制と言っても焼石に水ではないですか?

保険相談課の窓口の過去三年の相談件数を教えてください。

健康医療部・保険相談課:各年度、減免の要件などが変わっているため単純な比較はできませんが本庁の窓口相談件数は、

令和3年 4417件、 令和4年 4287件、令和5年 3975件、R6 2月末時点 で4905件になります。

山田:減免の方式が代わり控を持ってきて本算定とかもあり2回窓口に来る人も一定数いるので単純な比較はできない、とのことですが、それにしても今年度の増え方は顕著です。国保料が払えないという相談がさらに増えたことが推察できます」保険料が払えない市民が増えていくことが懸念されます。

以前のご答弁では「国⺠健康保険制度は、被保険者の年齢が高く医療費水準が高いなど財政が不安定になりやすいという構造的な問題を抱えていることから、安定的かつ持続可能な制度とするよう、2018年度から財政運営を都道府県単位とする広域化が図られた」とのことでした。広域化は高齢化社会に伴った医療費増加に備えるためと言われ国保料が大幅に値上げされたわけです。

ここで思い出すのが2025年問題です。

国民の5人に1人が後期高齢者(75歳以上)の超高齢化社会を迎えることで雇用、医療、福祉といった日本経済や社会の広い領域に深刻な影響を及ぼす諸問題の総称とされていましたが、実際はどうなっているのでしょうか。

正副委員長の許可をいただき、資料を使用します。資料の場所は、サイドブックスの3月定例会、常任委員会、市民福祉常任委員会のフォルダです。

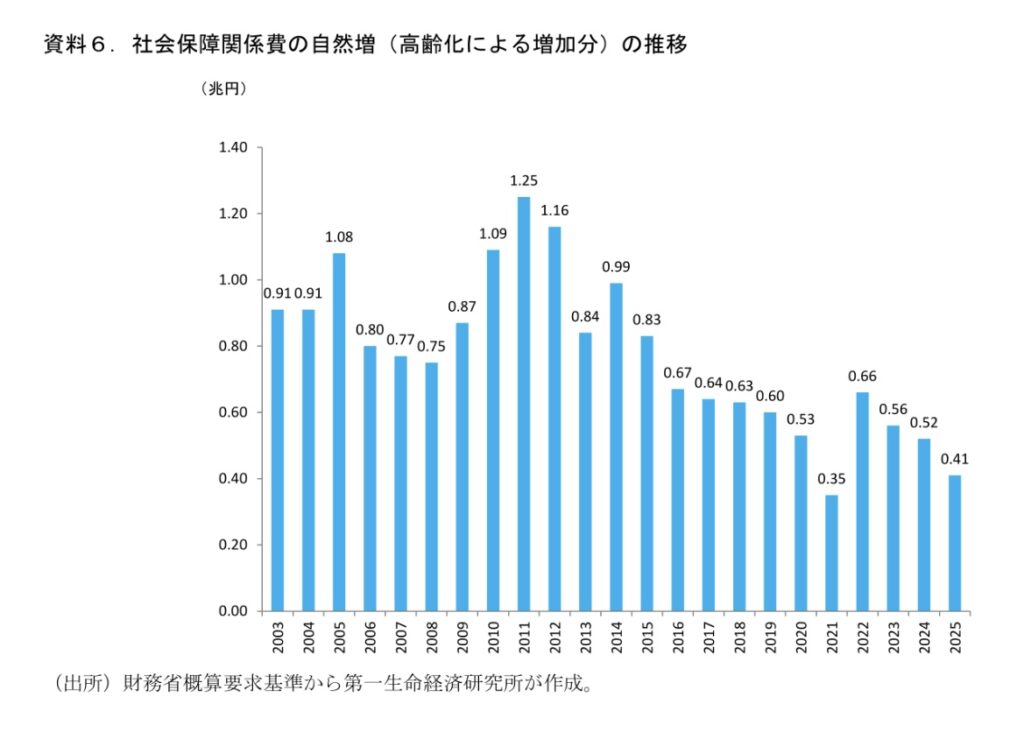

社会保障関係費の高齢化による増加、すなわち自然増の増加の伸びが実は年々鈍化しています。

過去に2025年問題として「2025年に入ると団塊世代が後期高齢者入りするので医療・介護費が急増する」という話題がありましたが、2025年度予算案では社会保障関連費は年金の物価スライドを含めて+0.6兆円です。

政府が概算要求基準で示している高齢化による自然増の額は縮小しています。

高齢化社会では、死亡者の増加も同時に起きるので人口減少により社会保障費が急増することはない、実は社会保障費はそんなに急増しないと言うことがわかってきたのです。

意見要望

現在の“高すぎる国民健康保険料”を生み出した責任は国にあるのではないでしょうか。本来、社会保障に必要な財源は、国が確保すべきものです。国保の広域化の本質は、都道府県に財政的な主導権を握らせることで、国保料の取り立てを強化するとともに、保険料の引き上げか給付費の抑制かの二者選択を国民に迫り、公的医療費の圧縮を都道府県に競わせるものに他なりません。国民健康保険の利用者は低所得者が多く、今の負担こそ持続可能ではないのです。引き続き大阪府への納付金の引き下げを求めていただくようお願いいたします。そして市独自で何か対策を打っていただくことを要望しておきます。今日は議論が深められませんでしたが、一般会計からの法定外繰入は「削減・解消の対象となる繰入(決算補填項目)」と、「削減解消の対象となる繰入(全国会計)」は、最近7年間で、2794億円も減らされています。一方「削減・解消の対象とならない繰入」は、維持しています。「削減・解消の対象とならない繰入」を活用して、保険料減免制度の実施や拡充についても検討すべきではないでしょうか。以上で終わります。

保険資格得喪管理事業(マイナンバー)

山田:昨年10月28日から今年2月末までの国民健康保険のマイナ保険証の紐付け解除の申請件数を教えてください。

健康医療部・保険相談課:利用登録解除の申請件数は82件になります。

山田:2024年12月の国民健康保険のマイナ保険証の紐付け率と利用率を教えてください。

健康医療部・保険相談課:紐付け率は 57.8% 医療機関の利用率は 32.6%になります。

山田:デジタル技術は生活に不可欠なものとなっていますが、データの利活用にあたっては、個人情報を徹底的に保護する仕組みを作る必要があります。また行政におけるデジタル技術の活用については、住民合意や住民の意見を尊重し、選択の自由や取り残される人に寄り添うことが前提です。12月以降利用率が増えてきたのは、マイナ保険証しか選択肢がないと思っている方もたくさんおられるのではないでしょうか。紐付け解除の申請件数は82件とのことでした。マイナ保険証を持たなくても資格確認書があれば医療機関を受診できます。

保険証の紐付け解除の選択肢の周知をしっかりお願いしたいと思います。

茨城県古河市はHPに資格確認書やマイナ保険証の紐付け解除の解説についての専門ページを設けておられるようです。参考にしていただければと思います。この質問は以上です。